鳥獣保護法改定-個体数管理では解決しない野生生物の保全

2014年5月23日に鳥獣保護法が一部改正された。

今後は「改正法案では、集中的に頭数を管理する必要があるシカやイノシシなどの鳥獣を環境相が指定、都道府県や国が捕獲事業を実施し」、

「都道府県知事が、安全管理体制や、ハンターの技能・知識が一定水準である法人を「鳥獣捕獲等事業者」として認定。法人の新規参入を促す。一定の条件で森林での夜間の銃捕獲や、居住地域での麻酔銃による捕獲を認める」(毎日新聞Web版)。

なぜこのような方針転換がなされたのかというと、「ハンターの高齢化や天敵がいなくなったことなどから、シカやイノシシなどの野生鳥獣は爆発的に増えている。環境省によると、全国のニホンジカの推定頭数は、この20年で9倍近くに増え、2011年度に261万頭となった。

このままでは25年度に500万頭に達するとされる。南アルプスでは希少な高山植物群落が食べ尽くされ、絶滅したケースも出ている。

シカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は全国で229億円(12年度)に上る」(毎日新聞Web版)からだという。

20年前と比べてシカやイノシシが増えているというのは事実であろう。

しかしなぜこのように増えたかという原因(背景)を、ハンターや天敵の減少に求めるのは違うのではないかと思う。

この問題を考えるためには、個体数管理ではなく、過去の林業政策や農業政策もっと言えば社会構造の変化に伴う野生鳥獣や生物多様性への視点を持ってこそ解決の糸口が見つかるに違いない。

多様性の喪失をもたらす大面積皆伐とそれに続く拡大造林政策による森林破壊や電源開発などの要求によるダム建設や治山治水に名を借りた砂防ダム、コンクリート護岸による河川の循環機能破壊、エネルギー革命や産業構造の変化に伴う農山村の土地利用形態の変化が特定生物の個体数増加を引き起こすもととなるなど、今日の野生鳥獣とヒトとの確執は根の深い問題である。

増えているのは、特定の種であり、特定の地域でのことであろう。

野生動物の生息域内の分布偏位も検討すべき課題である。

そんな視点で現状を見ると、やはりクマは少なくなっているような気がする、いやそうに違いない。

これまで特定鳥獣(ツキノワグマ)保護管理計画策定のための過去3回の個体数調査では、個体数減少という結果はえられていない。

むしろ中央値だけを見れば、増加傾向ということになっており、世間一般にもそう受け取られている。ただし、その個体数調査そのものにも問題というか限界があって、必ずしも実態を正確に反映しているかどうか疑問がつきまとうのである。調査は再捕獲方(注:標識個体の数(M)/全個体数(N)=再捕獲された標識個体の数(R)/再捕獲された個体数(C)

N=MC/R)を用いているのだが、それには、

*標識個体は放獣後、母集団に均一に混じり込む。

*標識個体と非標識個体の捕獲率に差がない。

*調査期間中に母集団内に個体の加入、消失(出生、死亡、移出入)がない。

*標識の脱落がない

といったいくつかの仮定が必要となる。つまりどれも実態とかけ離れた仮定の下に導かれる結果を参考資料として個体数を推定し(ベイリー法によって計算(標識再捕獲法の修正式))、保護管理を行うのである。

つまり、科学的管理を目指しているものの、現実はまだまだ科学的(生態学的)というにはまだまだ不十分な状況なのである。しかし、だからといってこの調査が無意味といって切って捨てるわけにも行かない。

実際それに変わりうる有効な方法が見いだせていないのが現実なのである。とにもかくにも

1998-99年度 278-679頭(中央値=478頭)

2004-05年度 301-735頭(中央値=518頭)

2009-10年度 450-1280頭(中央値=870頭)(概数)

という推定値をベースに議論する必要があることは認めるが、それはあくまで保護管理計画の足がかり程度のものとして、限界を知っておくことが肝要だ。

さらに言えば、保護管理は個体数管理ばかりでは達成できないということをしっかり認識し、生息地の保全を含めたクマの暮らしという視点からの諸政策が必要だという当たり前のことを議論する必要がある。個体数管理ばかりが議論となる現状を打破することが求められるのだが、これについては予算やマンパワー、そして行政の縦割りと政治家の自然保護に対する認識不足が大きな壁となって立ちふさがっている。

ともかく、こうした数値が公表されると、西中国山地スキノワグマ個体群は増加傾向にあるという言説がメディアを通じて一部の研究者や世間に定着していくこととなる。

それは、クマの生息域の広がりからも推定できるということのようだが、現実にクマの動向を直に観察しているフィールドワーカーの目からすると、この生息域拡という現象は、個体群の拡大の結果ではなく、絶滅前の個体群の分散による拡散の結果ではないかと思える。

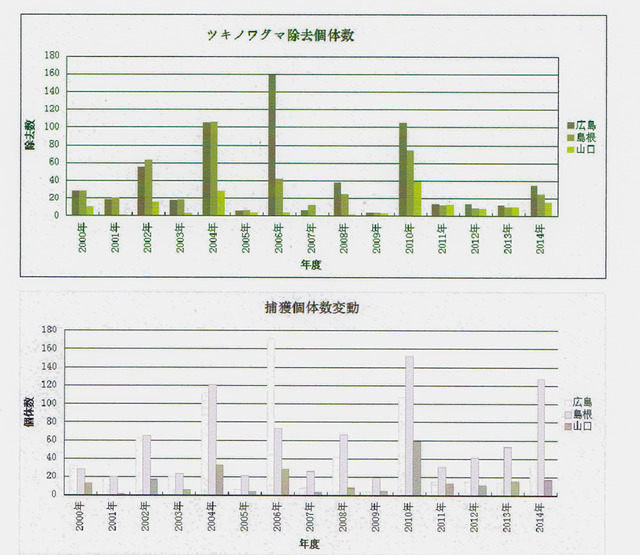

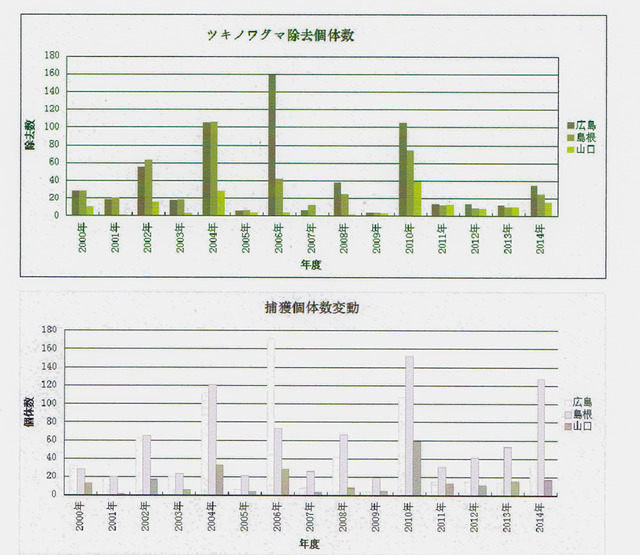

次のグラフは2002年から2013年までの広島・島根・山口三県でのツキノワグマの除去数を示している。

2000年以降、西中国山地(広島・島根・山口)では隔年でクマの集落への異常(?)出没が続き、捕獲、駆除されている(捕獲された個体の内、放獣された個体を除いた数を除去数と読んでいる)。

こうした隔年大量出没の原因はよくわかっていないのだが、堅果類や液果類の豊凶がその背景にあるとの見方が根強くあるのも事実である。

しかしことはそう簡単ではない。2013年の細見谷地域と苅尾山域では、ブナ、イヌブナ、ミズナラ、コナラ、クリなどの堅果類もウラジロノキやアズキナシ、ミズキ、クマノミズキ、サルナシなどクマが好む液果類も豊作とはいえない状況にであった。

ただ、ミズナラやクリ、ミズキなどは点々と食痕があり、わずかに実った果実を探して食べ歩いている様子が見てとれた。

ただこうした痕跡からは多くの個体が実りを享受しているとは見えなかった。

このような不作の年であれば、これまでの通説からすれば、集落周辺に多くのクマが出没するはずであるが、現実はそうではなかった。

クマが頼るべき実りもなく、それでもなお、集落への出没が少ないという事実をどう説明すればいいのだろうか。

最も単純に考えれば、出てくるべきクマが居ないということである。

そこでもう一度グラフをよく見てみると、2004年以後、隔年大量出没というパタンが崩れつつあるのが見えてくる。

広島と島根では周期のずれがあり、山口はそもそも隔年大量出没という現象すら見えてこない。

これらの現象をうまく説明する確たる証拠は集まっていないが、奥山から集落周辺の二次林へ個体群全体が移動しつつあることを考えると案外うまく説明ができそうである。

これは奥山と二次林の利用可能な食糧生産量の逆転がもたらす現象である。

人間の収奪がなくなった二次林の生産力は野生動物が利用できる資源となる一方で、奥山の生産量は相対的に減少している。

こうしたことが個体群の集落周辺への分散(拡散)を促し、集落周辺の二次林での生息密度がたかまった。

集落周辺では秋になると堅果類や栽培果実などがクマの主たる食糧資源となるが、ここで野生植物の不作や凶作が重なると安定した栽培種への依存度がたかまる。

そうして里への出没が引き起こされるが、大量捕獲された後は集落周辺での生息密度は低下し、奥山からの分散が始まる。

ただし、これには数年のタイムラグが生じる。

奥山にある程度の個体数が棲息していれば、比較的早く集落周辺への定着が進むであろうが、奥山の生息密度が度低下していれば、個体移動による分散には長い時間がかかる。

このグラフはそうした事情を反映しているように見える。そうだとすれば西中国山地のツキノワグマ個体群は、採捕獲調査の結果とはうらはらに、かなり危機的状況にさしかかっているのではないだろうか。

実態を把握するためには、きめ細かい生態調査が必要である。

個体数管理の限界を認め、生息地の生物多様性を回復させ、生物量の再生を基軸とした保全(保護)策への転換が求められる。

その意味で今回の鳥獣保護法の改定は道を誤っているに違いない。

このままでは自然を反故にしかねない。手遅れにならないうちに自然反故から自然保護への転換を強く望む

2014年5月23日に鳥獣保護法が一部改正された。

今後は「改正法案では、集中的に頭数を管理する必要があるシカやイノシシなどの鳥獣を環境相が指定、都道府県や国が捕獲事業を実施し」、

「都道府県知事が、安全管理体制や、ハンターの技能・知識が一定水準である法人を「鳥獣捕獲等事業者」として認定。法人の新規参入を促す。一定の条件で森林での夜間の銃捕獲や、居住地域での麻酔銃による捕獲を認める」(毎日新聞Web版)。

なぜこのような方針転換がなされたのかというと、「ハンターの高齢化や天敵がいなくなったことなどから、シカやイノシシなどの野生鳥獣は爆発的に増えている。環境省によると、全国のニホンジカの推定頭数は、この20年で9倍近くに増え、2011年度に261万頭となった。

このままでは25年度に500万頭に達するとされる。南アルプスでは希少な高山植物群落が食べ尽くされ、絶滅したケースも出ている。

シカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は全国で229億円(12年度)に上る」(毎日新聞Web版)からだという。

20年前と比べてシカやイノシシが増えているというのは事実であろう。

しかしなぜこのように増えたかという原因(背景)を、ハンターや天敵の減少に求めるのは違うのではないかと思う。

この問題を考えるためには、個体数管理ではなく、過去の林業政策や農業政策もっと言えば社会構造の変化に伴う野生鳥獣や生物多様性への視点を持ってこそ解決の糸口が見つかるに違いない。

多様性の喪失をもたらす大面積皆伐とそれに続く拡大造林政策による森林破壊や電源開発などの要求によるダム建設や治山治水に名を借りた砂防ダム、コンクリート護岸による河川の循環機能破壊、エネルギー革命や産業構造の変化に伴う農山村の土地利用形態の変化が特定生物の個体数増加を引き起こすもととなるなど、今日の野生鳥獣とヒトとの確執は根の深い問題である。

増えているのは、特定の種であり、特定の地域でのことであろう。

野生動物の生息域内の分布偏位も検討すべき課題である。

そんな視点で現状を見ると、やはりクマは少なくなっているような気がする、いやそうに違いない。

これまで特定鳥獣(ツキノワグマ)保護管理計画策定のための過去3回の個体数調査では、個体数減少という結果はえられていない。

むしろ中央値だけを見れば、増加傾向ということになっており、世間一般にもそう受け取られている。ただし、その個体数調査そのものにも問題というか限界があって、必ずしも実態を正確に反映しているかどうか疑問がつきまとうのである。調査は再捕獲方(注:標識個体の数(M)/全個体数(N)=再捕獲された標識個体の数(R)/再捕獲された個体数(C)

N=MC/R)を用いているのだが、それには、

*標識個体は放獣後、母集団に均一に混じり込む。

*標識個体と非標識個体の捕獲率に差がない。

*調査期間中に母集団内に個体の加入、消失(出生、死亡、移出入)がない。

*標識の脱落がない

といったいくつかの仮定が必要となる。つまりどれも実態とかけ離れた仮定の下に導かれる結果を参考資料として個体数を推定し(ベイリー法によって計算(標識再捕獲法の修正式))、保護管理を行うのである。

つまり、科学的管理を目指しているものの、現実はまだまだ科学的(生態学的)というにはまだまだ不十分な状況なのである。しかし、だからといってこの調査が無意味といって切って捨てるわけにも行かない。

実際それに変わりうる有効な方法が見いだせていないのが現実なのである。とにもかくにも

1998-99年度 278-679頭(中央値=478頭)

2004-05年度 301-735頭(中央値=518頭)

2009-10年度 450-1280頭(中央値=870頭)(概数)

という推定値をベースに議論する必要があることは認めるが、それはあくまで保護管理計画の足がかり程度のものとして、限界を知っておくことが肝要だ。

さらに言えば、保護管理は個体数管理ばかりでは達成できないということをしっかり認識し、生息地の保全を含めたクマの暮らしという視点からの諸政策が必要だという当たり前のことを議論する必要がある。個体数管理ばかりが議論となる現状を打破することが求められるのだが、これについては予算やマンパワー、そして行政の縦割りと政治家の自然保護に対する認識不足が大きな壁となって立ちふさがっている。

ともかく、こうした数値が公表されると、西中国山地スキノワグマ個体群は増加傾向にあるという言説がメディアを通じて一部の研究者や世間に定着していくこととなる。

それは、クマの生息域の広がりからも推定できるということのようだが、現実にクマの動向を直に観察しているフィールドワーカーの目からすると、この生息域拡という現象は、個体群の拡大の結果ではなく、絶滅前の個体群の分散による拡散の結果ではないかと思える。

次のグラフは2002年から2013年までの広島・島根・山口三県でのツキノワグマの除去数を示している。

2000年以降、西中国山地(広島・島根・山口)では隔年でクマの集落への異常(?)出没が続き、捕獲、駆除されている(捕獲された個体の内、放獣された個体を除いた数を除去数と読んでいる)。

こうした隔年大量出没の原因はよくわかっていないのだが、堅果類や液果類の豊凶がその背景にあるとの見方が根強くあるのも事実である。

しかしことはそう簡単ではない。2013年の細見谷地域と苅尾山域では、ブナ、イヌブナ、ミズナラ、コナラ、クリなどの堅果類もウラジロノキやアズキナシ、ミズキ、クマノミズキ、サルナシなどクマが好む液果類も豊作とはいえない状況にであった。

ただ、ミズナラやクリ、ミズキなどは点々と食痕があり、わずかに実った果実を探して食べ歩いている様子が見てとれた。

ただこうした痕跡からは多くの個体が実りを享受しているとは見えなかった。

このような不作の年であれば、これまでの通説からすれば、集落周辺に多くのクマが出没するはずであるが、現実はそうではなかった。

クマが頼るべき実りもなく、それでもなお、集落への出没が少ないという事実をどう説明すればいいのだろうか。

最も単純に考えれば、出てくるべきクマが居ないということである。

そこでもう一度グラフをよく見てみると、2004年以後、隔年大量出没というパタンが崩れつつあるのが見えてくる。

広島と島根では周期のずれがあり、山口はそもそも隔年大量出没という現象すら見えてこない。

これらの現象をうまく説明する確たる証拠は集まっていないが、奥山から集落周辺の二次林へ個体群全体が移動しつつあることを考えると案外うまく説明ができそうである。

これは奥山と二次林の利用可能な食糧生産量の逆転がもたらす現象である。

人間の収奪がなくなった二次林の生産力は野生動物が利用できる資源となる一方で、奥山の生産量は相対的に減少している。

こうしたことが個体群の集落周辺への分散(拡散)を促し、集落周辺の二次林での生息密度がたかまった。

集落周辺では秋になると堅果類や栽培果実などがクマの主たる食糧資源となるが、ここで野生植物の不作や凶作が重なると安定した栽培種への依存度がたかまる。

そうして里への出没が引き起こされるが、大量捕獲された後は集落周辺での生息密度は低下し、奥山からの分散が始まる。

ただし、これには数年のタイムラグが生じる。

奥山にある程度の個体数が棲息していれば、比較的早く集落周辺への定着が進むであろうが、奥山の生息密度が度低下していれば、個体移動による分散には長い時間がかかる。

このグラフはそうした事情を反映しているように見える。そうだとすれば西中国山地のツキノワグマ個体群は、採捕獲調査の結果とはうらはらに、かなり危機的状況にさしかかっているのではないだろうか。

実態を把握するためには、きめ細かい生態調査が必要である。

個体数管理の限界を認め、生息地の生物多様性を回復させ、生物量の再生を基軸とした保全(保護)策への転換が求められる。

その意味で今回の鳥獣保護法の改定は道を誤っているに違いない。

このままでは自然を反故にしかねない。手遅れにならないうちに自然反故から自然保護への転換を強く望む